1.我真的要非要做到完美不行嗎?

三明治世代常有一種「不能出錯」的完美壓力,想對每個人都負責。其實,不一定要全額幫孩子買房,也可以只給頭期款或短期補貼;旅行不必環遊世界,也可以是分期小旅行;裝潢也可以局部,不必大翻修。

像是我退休後前幾年去的是,澳門和東京,隨著理財上軌道,也找到斜槓收入之後,才開始出發去像歐洲這樣比較遠的地方。

練習只在能掌握的範圍內努力,對於無法控制的部分,學會放過自己。試著欣賞自己——在有限的條件下,仍能做出最智慧、最合宜的選擇。

我喜歡在旅程結束後寫遊記、回看走過的地方、研究當地的地理人文,讓旅程的樂趣被延伸。2024年我去了歐洲3次,當下確實美好,但回來後忙家務、跑宣傳、寫書,沒空做「事後沉浸」,那幾趟在我心裡更像是「消費」,CP值不如預期。

與其如此,不如一年只去1~2次,但能完成一次完整的「事前研究+事後整理」,更有滋味。

2025年6月去土耳其回來,我才無意間翻到土耳其2006年諾貝爾文學獎得主奧罕·帕慕克(Orhan Pamuk)的《伊斯坦堡》,心想:若是出發前讀過這本被稱為「土耳其版的《紅樓夢》」的作品,就更能理解這片土地的文化底蘊,也更能理解為何土耳其男性把公共空間當作自家客廳一般搭話;而不只是回來說一句「我也去衝了熱氣球」。

如果旅遊回來,只是多了幾句聊天話題,像是:「那裡我也去過、那個真的好好吃」,在這個大家都去過很多地方的時代,其實也不稀奇。

2.拒絕社會廣告,找到不花大錢的快樂方式

不同文化都有「集體廣告」:

- 日本人:不給別人添麻煩——電車上不講電話,加班到很晚才離開,甚至生病也要道歉。

- 美國人:努力追求夢想——名校、好車、好房是「美國夢」,失敗被視為個人問題,成功則是應得的獎勵。

- 韓國人:真正愛自己的人要「投資外貌」——整形是「投資」,保養步驟越繁複越被視為「愛自己」,素顏出門則像是「不尊重他人」。

我們也一樣被這些「隱形廣告」影響。例如:看見別人幫孩子買房,就覺得自己也該做;看到朋友常出國,就懷疑自己是不是太節省。可是冷靜想想:

- 一筆錢灑下去,真的能解決孩子所有的人生難題嗎?其實更難、更重要的,是時間的投入,因為真正能建立深厚親子關係的,是陪伴與支持。

- 旅行也是如此,你是真的發自內心嚮往某個地方,還是因為臉書和朋友的聊天話題「大家都飛來飛去」才覺得自己不能落後?

我常在演講結束後順遊一個小景點。記得有次在台中講完課,我在苗栗高鐵站下車,臨時包了一位熱情的司機先生的車。他帶我去通霄落日平台看夕陽,又繞去海邊小漁港。短短幾個小時,卻是一段意義深刻的小旅行。

我最後把那天的講師費分享給他,錢因此有了溫度,而他也開心的說可以早點回家陪老婆吃晚餐。

那一趟小旅行讓我明白:快樂不一定要花大錢。它可能來自一場不期而遇的交流、一個剛好的夕陽、一段自在的陪伴。

所以,別被「社會廣告」綁架。問自己:對我真正重要的是什麼?等到人生最後一天,我們在意的會是「出國幾次」嗎?還是與家人之間曾經並肩克服難關的記憶?

3.把選擇做成「階段性」:不是不做,而是排好順序做到哪裡

我並不是要你一味的對抗社會風氣;如果那些確實是你真心想做的事,重點不是「不做」,而是先排順序、看自己能做到哪裡。

先依「三桶金法」把資產按時間與用途分類——短期現金桶先備好,其餘願望再分為「享受」與「夢想」兩類,逐步完成:

中期備用桶:享受人生基金

提撥合適比例放在這裡,再盤點在身體健朗階段想完成的清單:例如幾趟「一定想去」的旅行、居家裝潢等,都先預留在此桶。

長期增值桶:人生理想基金&醫療照顧準備金

設定10年期的目標:為孩子準備到多少、為自己預留多少照顧基金。以股票型ETF等具長期成長性、風險分散的工具為主。同時與孩子討論,這段時間他/她能如何為自己的未來負責。

到了10年檢查點時,再把這筆資金區分:可動用於「夢想費用」的部分取用,其餘繼續長線增值,以支應長照、醫療等需求。

以這種階段性方式安排,讓「現在的我」與「未來的我」不再對立:想做的事不是不做,而是在可控的節奏裡逐一完成。

4.增強你的能力,縮短「認知差距」

與其陷在焦慮裡,不如開始動手做一點點事情。像是:

- 查找相關資料。

- 列出個人預算。

- 釐清「3桶金」的短、中、長期財務安排。

- 試算4%法則的提領率。

這些動作能讓你逐漸縮短「知道要做」與「真正去做」之間的落差。

如果發現資金真的不夠,別停留在擔心,而是務實的去找斜槓收入或兼職工作,增加現金流。這樣一來,不只財務更有彈性,心理上的安全感也會大幅提升。

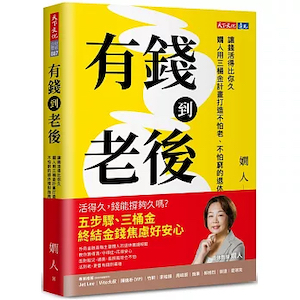

*本文摘自天下文化出版《有錢到老後》

《有錢到老後:讓錢活得比你久,嫺人用三桶金計畫打造不怕老、不怕窮的退休理財指南》

作者:嫺人

出版社:天下文化

出版日期:2025/09/30

作者簡介

嫺人

1968年生,20多年金融職涯洗鍊,曾任外商高階主管,卻在49歲那年遭遇職場劇變、提前離開工作崗位,開啟了一段意料之外卻也自由寬廣的退休生活。從一開始對財務安全的焦慮,到逐步建立起穩定的退休現金流,她以實踐證明:退休不是終點,而是人生的另一段航程。

退而不休的她,從整理財務、持續學習、到經營部落格與副業,不僅找到生活的節奏與重心,更在兩本關於退休理財與人生規劃的著作中,分享親身經歷,獲得讀者廣大共鳴。

這本書,是她進一步給「準退休者」與「早期退休實踐者」的航海指南。寫給50歲左右,準備啟航但尚未明確航線的你;也寫給剛離開職場、還在校正生活與財務步調的60幾歲朋友。書中不只帶你盤點資產與生活物資、打造自己的退休日常,還有應對高通膨、長壽化的資金配置策略,以及如何在退休後持續保有主動收入與生活熱情。嫺人邀請你一起練習生活掌舵,讓退休人生穩健啟程,航向更自由的自己。

臉書粉絲頁:嫺人的好日子

責任編輯:倪旻勤

核稿編輯:陳芊吟