破解動機背後的核心需求

「艾莉,你最近的專案做得非常出色,客戶給了很高的評價。部門下個月會有一個副理的空缺,我覺得你是最適合的人選。妳有興趣嗎?」

主管麥克說這話的時候,語氣充滿期待,像是在送上一份精心準備的禮物。但面前的艾莉卻只露出一抹禮貌的微笑,輕輕說了句:「謝謝你提拔我,但我覺得現在這樣就很好了。」

麥克一聽愣住了。他不是第一次遇到這種反應,卻還是感到困惑:艾莉是團隊裡最聰明、最有潛力的人之一,從專案管理、數據分析到跨部門協作都游刃有餘,照理說,應該是「升遷組」裡的種子選手。可這已經是他第三次主動跟她談升遷,但是艾莉連續三次都婉拒了。

「那……未來有沒有什麼妳想發展的方向?我們可以安排更多資源幫助妳成長。」麥克試著從發展的角度來激勵艾莉。

「我目前覺得現在工作與生活平衡蠻好的,也還不急著想太多未來的事,就這樣先做著也不錯啊。」艾莉坦率地回答。

艾莉離開後,麥克坐在辦公桌前,心中充滿疑問。他開始懷疑自己是不是與新世代脫鉤了?他思考著:

為什麼現在的新世代夥伴,對升遷沒有興趣?

為什麼加薪不再是最強動機?

為什麼「願意穩穩地把事情做好」的人,卻不願意「往上走」?

而最令他頭痛的是,他不知道該怎麼引導,也不知道按哪一個「動機按鈕」,才能讓艾莉這樣的優秀夥伴真正投入、成長,甚至接棒領導任務。

當今職場中,上述的對話場景正在頻繁地上演。在我的課堂上,許多主管都反應,新世代夥伴似乎「不太追求升遷」、「對職涯發展反應平淡」、「工作完成即可,無意深耕發展」。這群人不僅才華出眾,效率極高,甚至擁有許多出色的專業技能;但是一談到未來的職涯規畫,他們往往輕描淡寫地說:「現在這樣挺好的」、「我沒有想當主管,太累了」。

這樣的態度,正是「躺平文化」在職場中的體現。所謂「躺平」,不是不工作,而是選擇不再為傳統定義的成功而拚搏。他們追求的是生活與工作的平衡,珍惜自己的心理健康與個人時間。從主管的角度來看,這樣的部屬難以激勵、不願全心投入,甚至會自我懷疑:「我還能帶動這樣的夥伴嗎?」

事實上,這樣的夥伴並非沒有動機,而是他們的動機來源與過去不同。新世代強調的是自主性、自我實現與即時回饋,而非長遠的組織承諾或職位頭銜。他們在乎的不是「職級」的晉升,而是「生活品質」與「做自己喜歡的事」。

那麼,身為領導者,我們該怎麼辦?

運用情境領導,找到激勵新世代的切入點

這正是情境領導能派上用場的時刻。因為情境領導的核心原則就是:根據部屬特定任務的「績效準備度」,調整你的領導方式。

如果一位新世代夥伴在某項任務上表現出色,適合運用S4授權型領導風格,給予他自主權,尊重他的工作節奏與方式,並從任務本身創造意義感與成就感。你可以問他:

「你最近這個專案完成得很棒,你最有成就感的部分是什麼?」

「這個任務還有沒有你想優化或挑戰的空間?」

「如果有個相關領域的任務讓你主導,你有興趣試試看嗎?」

這樣的提問可以啟動他的內在動機。你可以引導他自己看見工作的價值與可能性,也尊重他不想追求主管職位的選擇,但也許會在對的時間點,引發他對職位晉升的好奇與動機。

除了運用情境領導中的風格調整來因應部屬不同的績效準備度外,激勵新世代夥伴的方式還可以搭配以下幾種心理動機與管理手法,來激發他們更高的投入感與主動參與的意願:

1. 重視「目的感」而非「職務名稱」或「KPI」

新世代不是為了加薪升官而努力,他們更在意「為什麼要做這件事?」

建議做法:

.清楚說明任務的意義與影響,例如:「這個專案會直接幫助用戶更容易完成工作,讓我們的產品更貼近人心。」

.把任務連結到團隊或企業的願景,而非僅是KPI,例如:「我們這次的轉型計畫,是為了更好的解決客戶的難題,幫助客戶更成功。」

動機來源:貢獻感與價值感。

2. 給予「自主權」與「選擇權」

與其硬派任務,不如讓新世代夥伴感受到「我有選擇」。

建議做法:

.給他兩個專案選擇,例如:「A案是新市場的測試,B案是優化現有流程,你對哪一個比較有興趣?」

.鼓勵「提案制」,讓他們針對自己的任務提出新的做法或改善提議,成為任務的主導者。例如:「針對我們出貨流程的改善方案,非常歡迎你提出幾個改善建議,我們下週一好好來討論。」

動機來源:自主性與參與感。

3. 設計「成就感」的回饋機制

新世代夥伴在乎快速回饋,他們不想等年終發了才知道做得好不好。

建議做法:

.針對達成小進步、小里程碑給予肯定。例如:「你這份簡報我剛看完,設計架構比上次進步非常多,尤其是前兩頁的問題定義寫得很清楚。」

.在任務完成前,階段性給予正向回饋與具體建議。例如:「你這次針對使用者訪談的切入角度很棒,數據也分析地很有深度。」

動機來源:即時獲得成就與成長。

4. 創造「學習機會」與「職能成長」

新世代夥伴重視個人成長勝於升遷。

建議做法:

.提供橫向輪調、專案參與的機會。例如:「針對這次參與公司永續小組推動專案,你學到了什麼?有什麼是你最有成就感的?」

.每次任務結束安排「學習反思會議」,強調從任務中學到什麼,而不是只看績效。例如:「這次的任務目標你達到不錯的成果,我想了解的是,從這裡面你學到了什麼?」

動機來源:成長感與未來職能的提升。

5. 建立「參與式對話文化」

他們不喜歡權威式命令,更願意參與開放透明的對話。

建議做法:

.建立固定的「一對一輔導會議」對話節奏,不只談績效,也談成長與感受。例如:「最近專案做得還順利嗎?這次不講數字,我比較想聽聽你的想法。」

.主管先分享自己近期的學習,再請對方聊聊最近的想法與困難。例如:「謝謝你願意講出來遇到的困難。你需要我從哪個部分協助你?我們可以一起想辦法。」

動機來源:被理解與情感支持。

激勵的重點不再是「控制」,而是「共創」

新世代夥伴不是不願努力,只是他們努力的方式與我們過去習慣的不同。透過情境領導並搭配以上這些方法,與新世代夥伴一起共創、共識、共成長。最後你會發現:當你尊重他們的內在驅動因子,他們會回報你更多的投入與貢獻。

我建議各位領導者,若要正確了解員工的內在驅動因子:應該用問的,而不要用猜的。領導者不要用自己的激勵動機來套在員工身上:對你有激勵作用的不見得同樣能激勵他人。這也是情境領導的信念:了解個體的動機來源和需求,然後調整領導方式。

若想要有效激發新世代員工的意願,可以先從了解他們開始。建議可以進行一次深度對話,不是以主管的身份去「規畫」他的未來,而是作為一個夥伴,去了解他真正想要的是什麼。比如,你可以問他:「你在這份工作中最享受的是什麼?有什麼事情能讓你感到特別有成就感?」這裡有一個很棒的工具「留任訪談(Stay Interview)」,可以幫助你更了解他們的工作動機與職涯發展的關注點。

留住訪談關鍵六問題

主管與員工進行「留任訪談」來了解那些激勵因素是他們在意的,你可以詢問以下六個關鍵問題:

1. 當你開始每日工作時,你期待什麼?

2. 目前你在工作中的成就感是什麼?

3. 你覺得目前在工作中有什麼學習和發展?

4. 你希望在工作中得到怎樣的認可?

5. 我能做什麼來讓你的工作變得更好?

6. 未來六個月你有什麼期待?

這些問題可以讓主管更清楚新世代員工的內在需求。但如果他的答案還是很模糊,可以改用「S1告知型」的領導風格來幫助他發掘可能的選項。比如,提供一些他可以參與的專案,或者安排他去學習新的技能,讓他看到更多的可能性。當他逐漸了解自己的潛力時,意願也會隨之提升。這些做法比較像是在「引導」而不是「命令」。對新世代的員工來說,他們不希望被指揮,而是希望被啟發,特別是個人的承諾與動機部分;當你能提供選擇的空間和支持的環境,他們會更加願意主動探索自己成長的可能性。

如果你已經試了這些方法,新世代員工還是不為所動,那就轉而尊重他們的選擇。不是每個人都想要追求更高的職涯目標,但這並不代表他們無法為團隊做出重要的貢獻。主管需要專注幫助員工在現有的角色中做到最好;激發員工意願的第一步是「理解與接納」,然後根據他們的需求調整領導方式,而不是將期待強加在他身上。

「Leader領導者」:從「L」做起,Listen & Learn, then Lead先傾聽並學習,再領導。「學習」對方的觀點,真正理解對方的想法。

在新世代夥伴的眼中,權威不是來自你的職稱,而是你能否理解他、尊重他、願意陪他成長。情境領導不是「說教式」管理,而是一種高敏感度的「動態調整領導力」——你觀察他現在在什麼狀態 (特定任務的績效準備度),給出剛剛好的支持與指導。

所以,當你遇到「現在這樣挺好的」的回應,不必急著說服,不妨先問一句:「那你會希望未來的工作狀態有什麼不同?我可以幫上什麼忙?」。學習用提問引導出「他想成為什麼樣的人」而非「你希望他做什麼」,真誠地提問與傾聽——就是你啟動連結、點燃動機的起點。

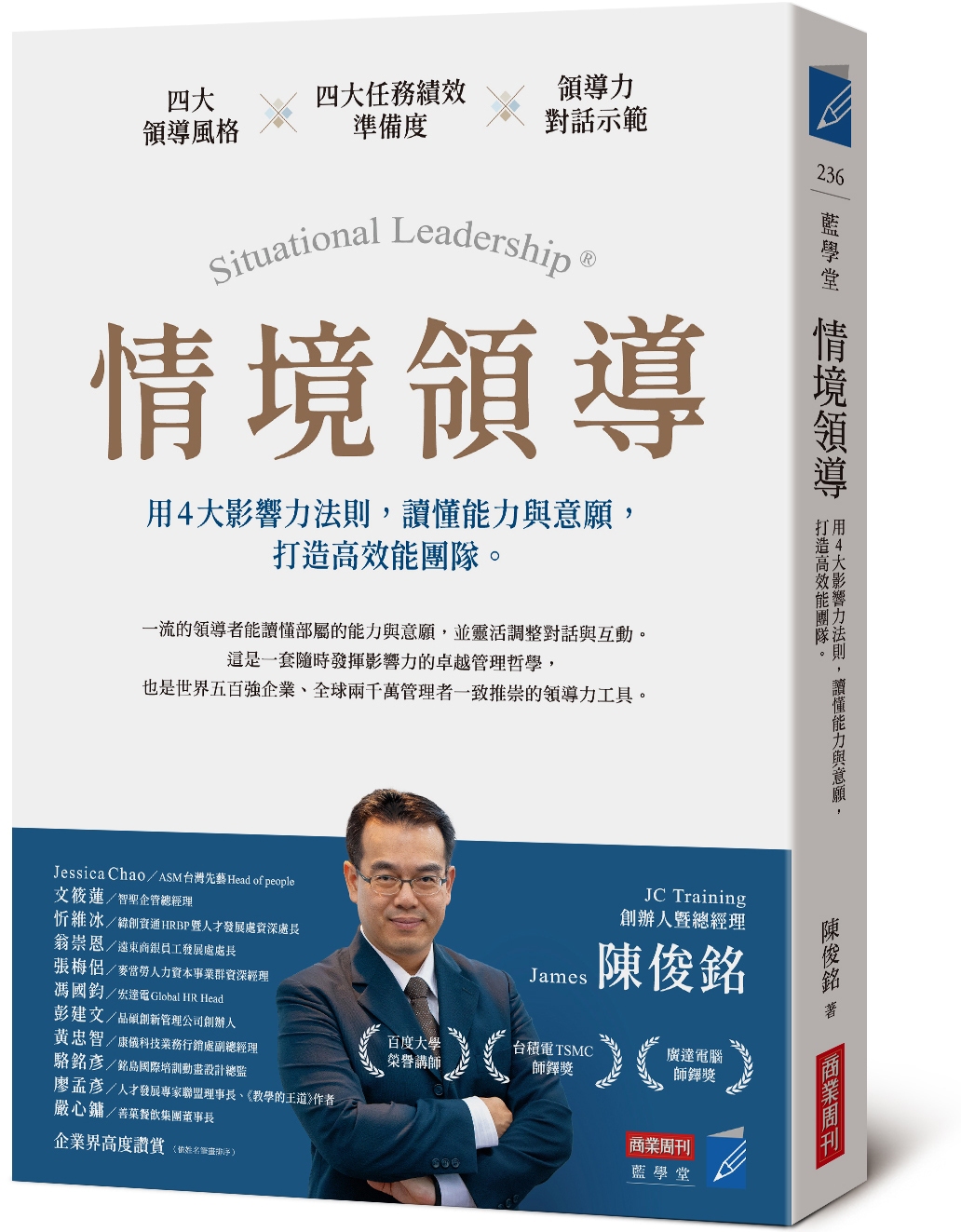

☛ 《情境領導:用4大影響力法則,讀懂能力與意願,打造高效能團隊》好評熱賣中:博客來、誠品

《情境領導:用4大影響力法則,讀懂能力與意願,打造高效能團隊》

作者:陳俊銘

出版社:商業周刊出版

出版日期:2025/10/02

作者簡介

陳俊銘

講師界三冠王/明星講師

JC Training 創辦人暨總經理,榮獲台積電TSMC師鐸獎、百度大學榮譽講師、廣達電腦師鐸獎,為兩岸三地唯一榮獲三大師鐸獎的「三冠王」講師。

其企業培訓客戶涵蓋世界500強與台灣知名企業,包括台積電、廣達、宏碁、光寶科技、台達電、麥當勞、AZ、可口可樂、中華電信、緯創資通、中信金控、富邦金控等。每年實際授課且不重複的學員近四千人,授課20多年來累已計超過5萬名企業主管與員工參與過培訓課程。

具備超過20年企業培訓經驗,專長涵蓋領導力、銷售力、故事力與體驗式培訓。演講或培訓邀約請聯繫──email:service@jctraining.co

責任編輯:高郁捷

核稿編輯:張勝宗